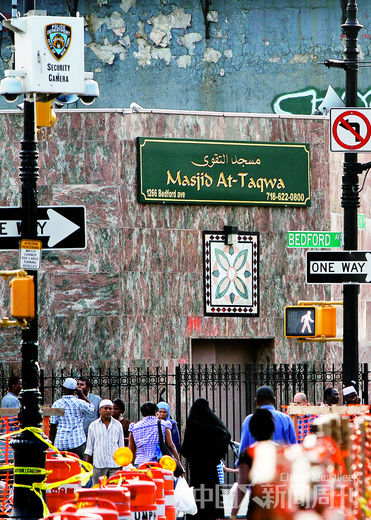

8月18日,紐約布魯克林區的一座清真寺。

“9·11”并未從根本上改變美國

從大歷史的角度來看,“9·11”帶給美國的變化應該說并非根本性的。美國這個社會持續地向多元、包容方向發展

我居住的北弗吉尼亞地區離五角大樓只有兩站路,許多在國防部工作的人員住在這一帶,因此也有多位“9·11”恐怖襲擊中的受難者。這里也住著不少來自穆斯林國家的移民,附近有個7000人的清真寺,“9·11”的19個恐怖分子中,有兩人曾經多次到那個寺中做祈禱。恐怖襲擊發生之后,地方政府立即派出了大量的警察去保護這個清真寺,以便在出現過激行動時出面制止。結果,這類現象根本就沒有發生。

不僅如此,附近的一些婦女團體還自發開始了一個戴頭巾的行動,不少非穆斯林婦女仿照伊斯蘭教的傳統戴上頭巾,以表示反對任何歧視穆斯林的做法。全國各地、尤其是在穆斯林人口比較多的地區都有類似的行動,足足持續了好幾個月。這個并不太出名的行動本身對于解釋“9·11”給美國帶來的影響,大約比任何重要的卻是臨時性的國際政策更加能體現美國這個國家的本質。

世界上普遍的看法是,“9·11”恐怖襲擊給美國帶來了很大的改變。最顯而易見的,是美國卷入了3場在穆斯林世界的戰爭。這些戰爭以及美國的反恐政策令美國與穆斯林世界的關系進一步緊張。基地以及其他的恐怖組織不斷試圖發起的襲擊,使得美國和西方世界總是處于緊張的狀態。這種狀態又反過來對美國的政治、社會、經濟生活產生了非常大的影響。

“9·11”以后,反恐成為政治生活中最重要的議題之一。歷次總統大選,民主共和兩黨的候選人都力爭表明自己的政策在反恐上將更加有效。如果在反恐問題上表現出猶豫不決甚至懦弱,就會成為候選人的政治軟肋。一旦當選之后,推動反恐就更不會放松。連當初以反對伊拉克戰爭出名的奧巴馬總統,在上臺之后也繼續推行了一系列布什政府的政策,包括保持關押恐怖嫌疑犯的關塔納摩監獄,在阿富汗增兵等等,而這都是他在競選時表示要堅決改變的做法。美國與世界其他國家的關系,也從根本上受到反恐政策的左右。從某種程度上可以說,反恐主導了過去十年美國的對外政策。

恐怖襲擊給美國社會生活帶來的影響更是處處可見。飛機場排長隊的安全檢查僅僅是冰山一角。自《愛國者法案》通過以來,國土安全部門加強了在移民、就業、旅行等等方面的檢查,使得不少人擔心美國的公民自由是否會從根本上遭到侵犯。

恐怖襲擊不僅立時導致了紐約股票市場大跌超過7%,而且在過后的十年內在阿富汗和伊拉克的兩場反恐戰爭讓美國經濟背上了相當沉重的包袱。美國今日天文數字的國債,與反恐戰爭以及幫助重建伊拉克與阿富汗有著直接的關系。

但是,從大歷史的角度來看,這些變化應該說并非根本性的。換句話說,“9·11”并沒有改變美國這個國家的發展走向。要知道,恐怖襲擊的目標不但是美國經濟與軍事力量的象征,更是美國的政治制度、價值觀念、生活方式。從這點來說,恐怖分子們雖然作出了驚天之舉,卻完全沒有能夠達到目的。

信奉伊斯蘭極端主義的恐怖分子們最痛恨的,是美國社會的多元的文化與高度的自由。恐怖襲擊是針對他們眼中這個“異端”國家的最極端的挑釁行動。在恐怖襲擊之后,是否能夠繼續保持包容性,抑或是轉而變為狹隘與排外;是否能夠繼續保證公民自由,抑或是以反恐的名義限制公民權利。這對于美國民眾及其政治制度來說是一場非常嚴峻的考驗。

面對著世貿大廈的廢墟,美國各地當時都出現了一些針對穆斯林的暴力行動。最嚴重的事件,發生在2001年9月15日——也就是襲擊之后4天——亞利桑那州的鳳凰城附近。一位戴著包頭巾的開加油站的印度錫克移民被誤認為是穆斯林而遭到殺害,這是唯一的一起直接因為“9·11”而引發的仇殺案件。

據統計,當年針對穆斯林的有記錄的惡意行動——包括暴力襲擊和語言侮辱——從上一年的354起增加到1501起。然而,在偌大的美國,這只能說是一些零星的事件。美國人整體的反應,并沒有像歷史上許多國家中經常會發生的那樣,出現受盲目復仇情緒驅使的暴民挑起的大規模的暴力流血事件。

媒體的反應在這點上很能代表民間的傾向。恐怖襲擊發生之后,媒體上連篇累牘的討論,并非集中在伊斯蘭教的信仰或者穆斯林的文化如何會孕育出恐怖分子、如何與美國的價值觀念格格不入、恐怖分子如何令人痛恨這些會激發民眾情緒的議題上,而是如果從歷史與現實的各個層面上去理解“9·11”為什么會發生。在襲擊剛剛發生,美國全國同仇敵愾的那些日子里,媒體上已經有大量的文章,質疑歷屆政府的外交政策。甚至有不少左翼人士斷言,恐怖襲擊是美國中東政策的惡果,盡管這種看法并不被公眾的大多數所接受。學術界中也有人在討論伊斯蘭與基督教之間的文明沖突,但那不過是已經持續了200年的探討的延續。

美國政府的反應自然是加強控制。在恐怖襲擊之后,有不少阿拉伯移民受到調查甚至被扣留。國會在2001年10月26日通過了《愛國者法案》,給予政府部門以監控恐怖活動以更多的權力。然而,美國政府的每一步行動,都受到來自民間的質疑甚至抵制,許多時候那是以訴諸法律來解決的。典型的案例之一,是最早通過的《愛國者法案》中,允許執法人員可以在沒有法官批準的情況下對恐怖嫌疑犯的人身與住所進行搜查。

2004年,在西班牙馬德里的恐怖襲擊發生之后,俄勒岡州的律師布蘭登·梅菲爾德被認為有涉案嫌疑。梅菲爾德出生在美國,娶了一位埃及來的妻子并改信了伊斯蘭教。警方根據《愛國者法案》搜查了他的家,并且將他扣留了兩個星期。在沒有證據的情況下,梅菲爾德被釋放,之后他以違反憲法第四條修正案(“人民的人身、住房、文件、財務不得受無理搜查和扣押”)將聯邦政府告上法庭。結果,法庭作出了對他有利的判決,并宣布該法案有關部分違憲,必須作廢。政府除了道歉之外還賠償了梅菲爾德200萬美元。

這些年中,以法律為武器將聯邦政府的反恐行動告上法庭的人不少,其中甚至包括幾位被關押在監獄中的恐怖嫌疑犯。政府在執法的時候,也就不能不多加小心。

2007年,明尼蘇達第五選區選出了美國歷史上第一位穆斯林國會議員埃里森。他在宣誓就職的時候,沒有遵照傳統的做法手按《圣經》起誓,而是改用了《古蘭經》,這被認為是一次值得驕傲的重大事件。

在“9·11”十周年紀念日的前夕,皮尤研究中心作了一項調查,顯示美國穆斯林居民中的多數對他們的生活狀況表示滿意。同時人口調查也發現,美國的穆斯林人口正在快速增加,其中有大量移民。預計在未來的20年內,穆斯林人口將增加不止一倍。

“9·11”并沒有從根本上改變美國社會。這也許可以說是恐怖分子們最大的失敗。